2024年4月から相続登記が義務化されました。これまで相続登記は任意でしたが、放置による空き家問題を受け法律で義務化されました。過去の相続も含めて、登記をしなかった場合は過料が科される可能性があります。この記事では、相続登記の義務化の内容、対象者、罰則、放置の危険性、新しく創設された「相続人申告登記」の仕組みまで、司法書士がわかりやすく解説します。

1.2024年から始まった相続登記の義務化とは?

相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

不動産登記法第76条の2第1項

2024年4月1日から、相続登記の義務化がスタートしました。

不動産を相続で取得した人は、取得を知った日から3年以内に、遺産分割によって取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に相続登記を申請しなければならない、というものです。

違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。

そして、2024年より前に発生した相続だからといって義務が免除されるわけではありません。2027年4月1日からは過去の相続分も過料の対象となるため、長年放置していた不動産にも注意が必要です。長い間放置しまった場合、権利が複雑化していることも考えられます、まずは司法書士に相談しましょう。

2.相続登記を放置してしまうとどうなる?

2-1.罰金(過料)のリスク

相続登記の義務を怠った場合に課される過料は、10万円以下の範囲で、裁判所により決定されます。過料とは、刑事罰である罰金とは異なり、行政罰により科される金銭的な制裁ですが、支払い義務が発生するため無視できません。

ただし、期限を過ぎた場合でも正当な理由(例:権利関係が未確定の場合や、相続人が極めて多数で手続きに時間を要するなど)があれば過料が免除されることもあります。

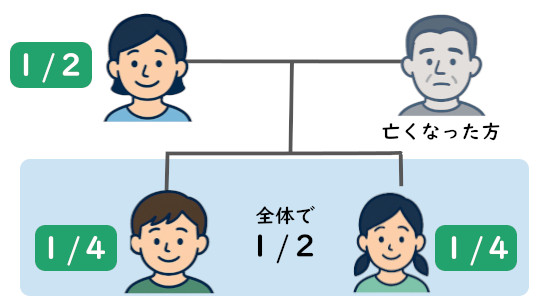

2-2.共有関係が複雑になり売却できなくなる

登記を放置すると、時間の経過とともに相続が重なり、所有者がどんどん増えてしまいます。たとえば、ある男性が亡くなり、5人の兄弟が相続人となったが相続登記をせずに放置しており、次に兄弟も亡くなりその子供たちに…と「誰が所有者なのか分からない土地」になってしまいます。こうなると、いざ動こうと思ったとき、関係者全員の同意が必要になり、疎遠で連絡が取れずに、売却や処分が事実上不可能になることもあります。

さらに、老朽化した空き家の場合、誰も責任を持って管理できず、倒壊・草木の繁茂・近隣トラブルなどのリスクが増えていったり、固定資産税だけを支払い続けるケースもあります。

3.相続登記をする義務は誰にあるの?

登記をする義務は、具体的には、亡くなった人の不動産を取得したか、取得する権利を得た者が対象になります。相続人が複数いる場合でも、全員に義務が課されるため、他の相続人が申請するだろうと期待して何もしなかった場合でも、責任を問われる可能性があります。ただし、相続放棄をしている場合は義務を負いません。

相続登記する義務がある人

➀ 相続により不動産を取得した相続人

➁ 特定遺贈により不動産を承継した受遺者

③ 包括遺贈を受けた受遺者

④ 不動産を取得した特別縁故者

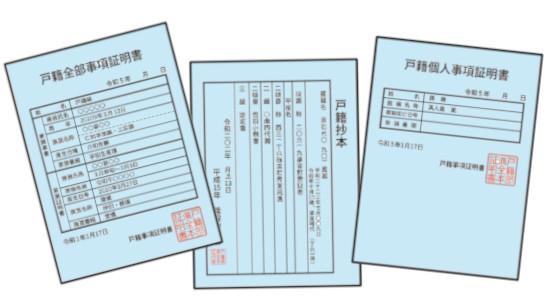

4.「相続人申告登記」という新制度も誕生

登記の義務化と合わせて、「相続人申告登記」という制度も設けられました。これは、遺産分割の話し合いがまとまらず、すぐに相続登記ができない場合でも、「自分が相続人であること」を法務局に申告することで、義務を果たしたものとみなされる制度です。

具体的には、自分が相続人であること、被相続人の氏名、生年月日、死亡日などを法務局に申請することで、相続人である旨が記録されます。ただし、名義変更の登記とは異なるため、将来的には正式な登記手続きが必要です。

5.相続登記なら司法書士に相談を

相続登記は、必要書類の収集・相続関係の整理・遺産分割などを必要とする煩雑な手続きです。しかし、2024年の法改正により義務化され、登記を放置することができなくなりました。罰金だけでなく、不動産の活用・売却に支障が出たり、トラブルの火種になることもあります。

相続登記でお困りの場合は、北千住のゆかり法務事務所へお気軽にご相談ください。足立区・葛飾区の相続に強い司法書士が丁寧に対応いたします。

相続・遺言はゆかり法務事務所へ

LINE・メール・微信・電話で

\ 無料相談を受付中 /

東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

司法書士

劉 洋

司法書士 劉 洋

相続、遺言、生前対策など、当事務所にはさまざまなお悩みを抱えた方がいらっしゃいます。法律の話をできるだけ分かりやすくお伝えし、不安が安心に変わるよう丁寧に対応いたします。