自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、書き方を誤り無効になることがよくあります。せっかく家族のために残した遺言書が、形式不備で無効になってしまえば、かえってトラブルを引き起こす原因にもなりかねません。

この記事では、司法書士が自筆証書遺言の正しい書き方・注意点をわかりやすく解説します。確実に自分の思いを遺すためのポイントを整理していきましょう。

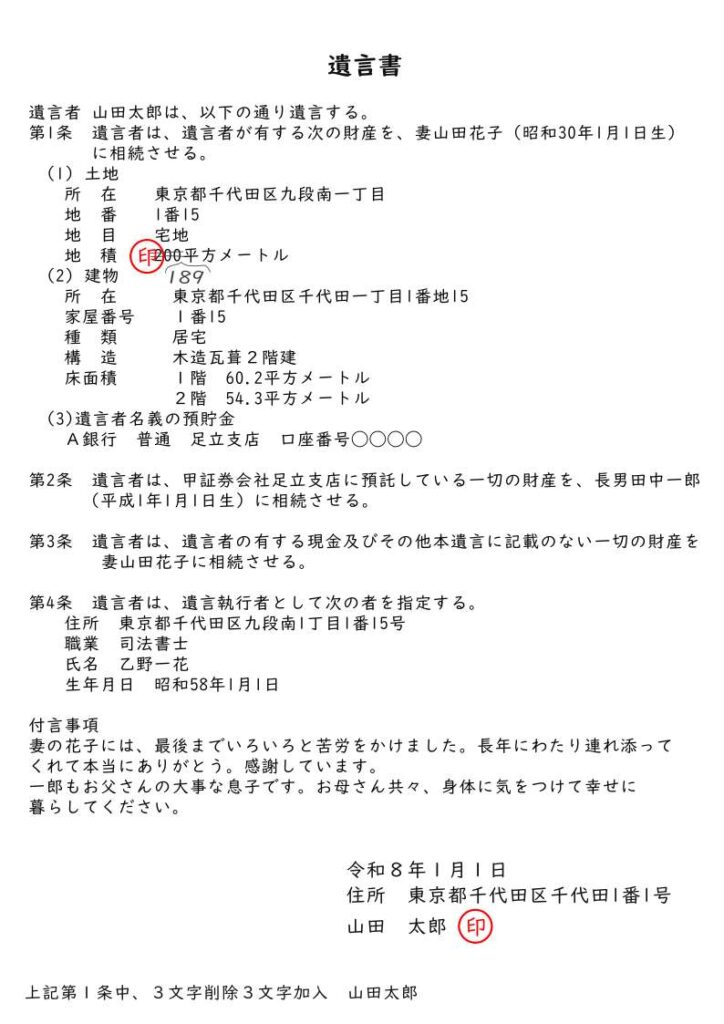

1.自筆証書遺言の正しい書き方

1-1.全文を自筆で書く(財産目録を除く)

自筆証書遺言は、遺言を書く本人が全文を自筆で書かなければいけません。

自分の手で書かなければいけないのは、財産の分け方や相続人の指定など、遺言内容の全てです。ワープロやパソコンを使って印字したものは、原則として無効になるので注意が必要です。

ただし、2019年の法改正により、財産目録に限ってはパソコンでの作成や、通帳のコピーや登記事項証明書を添付することが認められました。その場合、各ページに署名と押印をする必要があります。

1-2.署名と押印を忘れずに

遺言を書く本人の署名・押印の両方がないといけません。

名前は必ず自分の手で書く必要があり、ゴム印や代筆は無効です。押印については実印でなくても構いませんが、トラブルを防止するためにも、印鑑登録された実印を使用するのが望ましいです。

また、複数ページにわたる場合は、各ページに署名・押印して、ページの間に契印をしておくと改ざん防止になります。押印位置にも注意が必要です。本文の最後や日付のそばに押すのが一般的です。

1-3.作成日を必ず書く

作成した年月日を正確に記載する必要があります。

「令和8年1月吉日」「2025年秋ごろ」のようなあいまいな日付表記は無効と判断される可能性があります。複数の遺言書が存在し、どれが最新か判別できない場合、遺言の効力が争われます。

日付の書き忘れや誤記は意外に多いミスです。署名や押印をする前に、必ず「年月日」が正確に書かれているか確認しましょう。

1-4.訂正や追記をする場合の注意

一旦書いた内容を訂正するには、単に二重線を引いて書き直しただけでは方式に反してしまいます。

正しくは、訂正する箇所に二重線を引き、訂正部分に押印します。そして正しい文言を、横書きの場合は上部に、縦書きの場合は横に書きます。さらに「△条のうち、〇文字削除〇文字追加」のように変更内容と署名を記載しなければなりません。

2.自筆証書遺言のサンプル

3.これはNG!トラブルを防ぐための注意点

3-1.内容があいまいな表現

書き方があいまいだと、かえって家族間の争いを生むことがあります。たとえば「花子に家を任せる」「お金は太郎が管理する」といった表現では、法的な意味が判断できません。

遺言書には「相続させる」「遺贈する」といった法律上の効果をもつ言葉を用い、誰に・どの財産を・どのように渡すかを具体的に記載することが重要です。

たとえば「東京都千代田区千代田1丁目1番の土地を長男太郎に相続させる」と明記すれば、解釈の余地がなくなります。

3-2.遺留分に配慮していない

実はすべての財産を自分の思い通りに分け与えることはできず、「遺留分(いりゅうぶん)」という制限があります。遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分のことです。たとえば、子どもや配偶者の取り分を0にした遺言をのこすと、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。

その結果、相続手続が長期化するケースも少なくありません。特定の人に多く残したい場合でも、他の相続人の遺留分を考慮したうえで、全体のバランスを取ることが重要です。

下記の記事で、ケースごとの遺留分の割合を解説しています。

3-3.共同遺言は無効

夫婦や親子が連名で1通の遺言書を作成する「共同遺言」は禁止されています。例えば、夫と妻が連名で遺言書を作成し、双方が署名押印する、といった形では、いずれの意思によるものかが分かりません。

遺言書はあくまで「個人の最終意思」を記したものです。したがって、夫婦であってもそれぞれが独立して遺言書を作成しなければなりません。

夫婦で同じ内容の遺言を残したい場合でも、それぞれ別の用紙で作成しましょう。

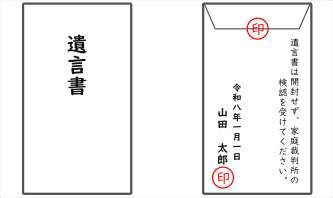

4.完成したら、封筒に入れて封印する

遺言が完成したら、封筒に入れましょう。必須ではありませんが、改ざん・内容の差し替えといったリスクを避けるためにも、おすすめします。

封筒の表には「遺言書」と明記し、裏面に日付と遺言者の氏名を記載しておきます。封筒の口を閉じた後に押印して、封印します。印鑑は遺言書に押した印と同じものを使用するのがベストです。封印をすると、誰かが開封した場合に一目で分かり、書き換えなどのリスクを大幅に減らすことができます。

また、開封せずに検認手続きを受けるよう書いておくと、親切です。

5.確実に遺言を残すための方法

5-1.法務局の「遺言書保管制度」を利用する

自宅で保管することもできますが、紛失・改ざん・発見されないまま放置されるといったリスクがあります。これを防ぐために、2020年から始まった「自筆証書遺言保管制度」を活用する方法があります。法務局が遺言書を保管してくれるため、上記リスクを避けられるほか、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。

保管申請の手数料は1通につき3,900円。全国で利用でき、東京では「本局(九段)、板橋、八王子、府中、西多摩」の法務局が対応しています。

5-2.司法書士・行政書士に依頼して作成してもらう

自筆証書遺言は自分で作成できる反面、形式不備や内容の誤りによって無効になる例が多く見られます。法律の条文を正確に理解し、遺留分や相続人も考慮して作成するのは簡単ではありません。

そのため、司法書士や行政書士などの専門家に依頼して作成してもらうことをおすすめします。専門家は、法的に有効な文面の確認だけでなく、家族構成や財産の状況に合わせた最適な記載方法をアドバイスしてくれます。

5-3.遺言執行者を選任する

遺言執行者とは、遺言書の内容を実行する役割を担う人のことです。例えば、不動産の名義変更や財産の分配などの手続きを遺言に従って進めます。

任せる人は誰でも構いませんが、執行者が相続に詳しくないと手続きが滞る場合もあるため、第三者の専門家(司法書士・行政書士など)を選任すると、安心して手続きを一任できます。そして、遺言書で「遺言執行者を○○と指定する」と明記しておくことが大切です。確実に遺言を実現するため、執行者の選定は忘れずに行いましょう。

6.自筆証書遺言の作成は専門家に相談を

自筆証書遺言は、費用をかけずに自分の意思を残せる便利な方法ですが、わずかな形式ミスで無効になることもあります。形式面のルールを守ることが何より大切です。

また、内容があいまいだったり、遺留分への配慮を欠いたりすると、かえって相続人同士の争いにつながるおそれがあります。

「書き方が不安」「内容に自信がない」と少しでも不安を感じたら、初回無料相談を活用して、北千住のゆかり法務事務所にご相談ください。足立区・葛飾区の相続・遺言に強い司法書士が、丁寧に対応いたします。

遺言・相続はゆかり法務事務所へ

\ 電話・LINE・メール・微信で /

お問い合わせを受付中

東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

行政書士

岡野 由佳梨

行政書士 岡野 由佳梨

専門家としての知識だけでなく、人として寄り添う姿勢を大切にし、ご本人にとって最善となるご提案を心がけています。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。

あわせて読みたい

7.よくある質問

Q. 自筆証書遺言はパソコンで作成できますか?

A. 全文を自筆で書く必要があります。財産目録に限ってはパソコンで作成することが認められていますが、全ページに署名・押印が必要です。

Q. 自筆証書遺言の保管場所はどこにするべきですか?

A. 自宅で保管できますが、紛失・改ざんのリスクがあります。確実に残したい場合は、法務局の「自筆証書遺言保管制度」の利用をおすすめします。

Q. 遺言執行者は絶対に必要ですか?

A. 必須ではありませんが、執行者を指定することで遺言の実現がスムーズになり、相続トラブルを防ぐことができます。

Q. 自筆証書遺言にはどんな形式のルールがありますか?

A. ①全文を自筆②日付の明記③署名④押印が必要で、いずれかが欠けていると無効となる可能性があります。また、訂正方法にも指定がありますので、詳しくは本記事をご覧ください。