家や土地を所有している方が亡くなった場合、その名義を相続人に変更する相続登記が必要になります。2024年から相続登記が義務化されており、それ以前の相続も2027年4月から過料が課される可能性があります。この記事では、相続登記に必要な書類とその取得方法や注意点を、司法書士が分かりやすく解説していきます。

1.相続登記のため、集める書類の一覧

➀ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

② 被相続人の戸籍の附票・住民票の除票

③ 相続人全員の現在の戸籍謄本

④ 相続人の戸籍の附票・住民票

⑤ 不動産の固定資産税納税通知書・名寄帳など

⑥ 相続人の印鑑証明書

2.亡くなった方(被相続人)の書類の取得方法

2-1.出生から死亡までの戸籍謄本

亡くなった方(被相続人)の親子関係や婚姻歴を確認するため、出生から死亡まで全ての戸籍が必要です。

親や子の戸籍であれば、広域交付制度を利用して、最寄りの役所でまとめて取得することができます。

一方で、兄弟姉妹の戸籍は、広域交付制度で取得することができないため、次の手順をふみます。

①亡くなった方が住んでいた場所で本籍地が記載された住民票の除票を取得する。

②本籍地を調べ、その役所にある戸籍を全て取得する。

③転籍している場合、転籍前の住所で②と同じように取得する。

④10歳ころの戸籍にたどり着くまで繰り返す。

2-2.戸籍の附票(の除票)・住民票の除票

亡くなった方(被相続人)の住所を証明するため、いずれかを取得します。戸籍の附票⇒本籍地で、住民票の除票⇒亡くなった時住んでいた場所で取得することができます。

本籍地が分かる場合には、戸籍の附票の取得をおすすめします。

なぜかというと、不動産に登記されている住所と、亡くなった時の住所が異なる場合、住所のつながりを証明するため戸籍の附票が必要になるからです。戸籍の附票には「住所の履歴」が記載されており、死亡時だけでなく、過去の住所が全て確認できます。

なお、戸籍の附票を請求する時は、必ず本籍地入りのものを取得してください。

3.相続人の書類の取得方法

3-1. 全員分の戸籍謄本

相続人となる方全員の現在の戸籍を取得します。自分の戸籍は、本籍地が遠方でも最寄りの役所やコンビニで取得できます。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニでの取得が便利です。

➤コンビニで戸籍を取得する方法【地方公共団体情報システム機構】

3-2. 全員分の印鑑証明書

遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員の実印と、その印鑑証明書が必要になります。

遺産分割協議書は、相続人が1人である場合、遺言がある場合を除きほとんどのケースで必要です。こちらも役所や、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できます。

3-3. 不動産を取得する相続人の戸籍の附票・住民票

不動産を取得する相続人の住所を証明する書類として、戸籍の附票または住民票が必要です。

住所は不動産登記簿に記録されます。こちらも役所や、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できます。

3-4. 不動産の固定資産税納税通知書・名寄帳など

相続登記では、原則として不動産の評価額の0.4%を登録免許税として納付しなければならないため、評価額を証明できる書類が必要です。毎年届く固定資産税の納税通知書があれば、それを利用することができます。

しかし、評価額が低く課税対象とならない私道・山林は記載されないことが多いため、名寄帳(なよせちょう)や固定資産評価証明書を取得し、確認する必要があります。名寄帳は、都税事務所や役所で取得でき、その人が請求先の市区町村内に所有する不動産が全て載っています。

4.自分で作成する書類

4-1. 登記申請書

相続による名義変更を法務局に申請するための書類です。見本は法務局のホームページで公開されていますが、ケースごとに記入内容が異なるため、正確に作成するのは容易ではありません。実際に、記載漏れや誤記が多く、受付までに5~6回補正を求められるケースも珍しくありません。

初めて作成する方は、見本を参考にしながら慎重に進め、不安がある場合は司法書士に依頼しましょう。

4-2. 遺産分割協議書または遺言書

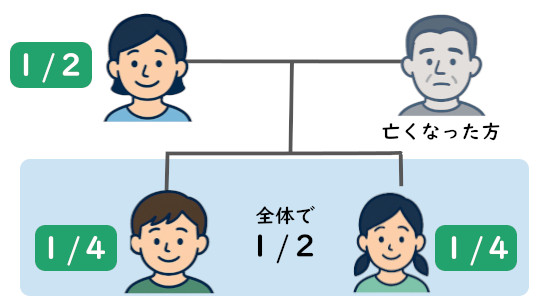

法定相続分と異なる割合で相続する場合、遺産分割協議書または遺言書が必要になります。

例えば、父が亡くなり、相続人が母と子のケースでは、これらの書類がない限り、家は「2分の1ずつ」取得する形でしか相続できません。将来的を見据えると、子が家を取得した方が負担を減らせることが多いです。こうした場面で、相続人全員で「どの財産を誰が取得するか」を決め、文章にしたものが遺産分割協議書です。

一方、遺言書がある場合、この協議を行わなくても、遺言の内容に従って相続できます。ただし、自筆証書遺言の場合は、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があり、注意が必要です。

4-3. 相続関係説明図

相続関係説明図とは、家系図のように相続人の関係を図式化したものです。この書類を添付すると、戸籍の原本を返却してもらうことができます。

5.相続登記が不安な方は司法書士へ

相続登記は、必要書類も多く、非常に複雑な手続きです。特に、戸籍の読み方や遺産分割協議書の作成、不動産情報などは、専門知識がないと間違えてしまいがちです。

そして、書類の不足や記載ミスがあると、補正を求められ、手続きが長期化してしまうこともあります。登記の専門家である司法書士であれば、全て任せることができ、不安や手間を大幅に軽減できます。

北千住のゆかり法務事務所では、無料相談も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。足立区・葛飾区の相続に強い司法書士が丁寧に対応いたします。

相続・遺言はゆかり法務事務所へ

LINE・メール・微信・電話で

\ 無料相談を受付中 /

東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

司法書士

劉 洋

司法書士 劉 洋

相続、遺言、生前対策など、当事務所にはさまざまなお悩みを抱えた方がいらっしゃいます。法律の話をできるだけ分かりやすくお伝えし、不安が安心に変わるよう丁寧に対応いたします。