「借金があるみたいだけど、放棄すべき?」 「疎遠な親族の相続、関わりたくない……」

多くの方が、こうした判断への迷いに直面します。

相続放棄をすると借金を背負わずに済みますが、取り消しができないため、判断を誤ると後悔につながることもあります。

本記事では、相続放棄の仕組みから、判断に迷った時の3つのチェックポイント、手続きの注意点まで、相続に携わる司法書士の視点から、わかりやすく解説します。

1.まずは「3ヶ月の期限」を確認しよう

相続放棄には、法律で決められた厳格な期限があります。

「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。

うっかり期限を過ぎてしまうと、知らないうちに借金を引き継いでしまう可能性があるため、まずはカレンダーで、いつまでに手続きを完了なければいけないか確認しましょう。

2.相続放棄を選ぶべき「4つの代表的なケース」

2-1.マイナスの財産(借金)が多い

住宅ローンや税金の滞納、カードローンなどのマイナスの財産が、預金や不動産などのプラスの財産を上回る場合です。

例:住宅ローンが4,000万円残っていて、売却しても大きくマイナスになってしまう。

2-2.管理が難しい財産がある

「売れない山林」や「老朽化した空き家」などは、持っているだけで固定資産税や維持費がかさみ、年間数十万円の負担となってしまうこともあります。

また、「管理する義務」も発生するため、倒木や崩落にって近隣に被害が発生した場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。

2-3.親族間のトラブルを避けたい

「特定の相続人にすべて譲りたい」「遺産分割の話し合いに関わりたくない」といった心理的な理由でも放棄は選ばれています。

例:兄が亡くなり、他の兄弟と相続人になったが、仲が悪いのでなるべく関わりたくない。

2-4.長年疎遠で状況が分からない

亡くなった方と絶縁状態である場合、借金や滞納など、財産の全体像が把握できないことがあります。そんな時には、リスク回避として放棄を選択します。

3.【比較表】単純承認・相続放棄・限定承認の違い

相続人が選べる方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。状況に合わせて最適なものを選べるよう、簡単に整理しました。

| 方法 | メリット◎ | デメリット× |

|---|---|---|

| 単純承認 | 手続き不要で財産をもらえる | 借金もすべて引き継ぐ |

| 相続放棄 | 相続のリスクをゼロにできる | プラスの財産も一切もらえない 3か月を過ぎるとできない |

| 限定承認 | プラス財産をだけをもらえる | 手続きがかなり複雑 相続人全員の同意が必要 |

4.相続放棄するか迷っている時、判断の「3つの軸」

相続放棄をするべきか迷う時は、次の3つの視点で状況を整理してみましょう。

【視点1】財産の正確な把握(損得の計算)

まずはプラスとマイナスをすべて洗い出し、天秤にかけます。もし調査が期限内に終わりそうにない場合は、無理に調べ続けるよりも「安全のために放棄する」か「期限の延長を申し立てる」のが賢明です。

【視点2】ご自身の将来の負担(コストの計算)

今もらえる財産だけでなく、10年・20年先まで考えてみましょう。その不動産を持ち続けることで、将来の修繕費や管理コストがあなたの生活を圧迫しませんか?短期的なメリットにとらわれない視点が大切です。

【視点3】家族関係への影響(ストレスの計算)

わずかな財産を巡って親族間で口論になり、大切な家族と疎遠になってしまうケースは珍しくありません。トラブルを回避し、心の平穏を守るための「戦略的な放棄」も一つの立派な選択肢です。

5.相続放棄の手続き方法

下記ページで相続放棄の手順や費用を詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

6.相続放棄で失敗しないための3つのアドバイス

6-1.財産に手を付けない(処分もしない)

形見分けとして高価な品を持ち出したり、故人の預金で自分の買い物をしたりすると「相続を認めた」とみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。

葬儀費用の支払いなど例外はありますが、事前に専門家へ確認すると安心です。

6-2.「3ヶ月」を過ぎても諦めない

原則として「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に相続放棄をしなければいけません。間に合わない場合は、期間の延長の申し立てをすることもできます。

しかし、「借金があることを最近知った」などの特別な事情があれば、3ヶ月を過ぎていても認められるケースがあります。自身で判断せず、専門家にご相談ください。

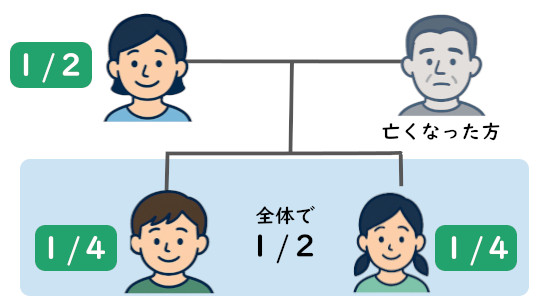

6-3.代襲相続が発生しない

あなたが放棄すると、次の順位の人(子→親→兄弟姉妹という順)に相続する権利が移ります。あらかじめ伝えておくのが、親族間のマナーです。

7.大切な決断を後悔しないために

相続放棄は、一度受理されると原則として取り消しができません。 「本当に放棄して損はないのか?」「自分のケースでは何を選べばいいのか?」と不安を感じられたら、ぜひ一度ご相談ください。

ゆかり法務事務所の相続に強い司法書士が、あなたの状況を丁寧に整理し、不安を安心に変えるお手伝いをいたします。

相続・遺言はゆかり法務事務所へ

\ 電話・LINE・メール・微信で /

お問い合わせ受付中

東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

司法書士

劉 洋

司法書士 劉 洋

相続、遺言、生前対策など、当事務所にはさまざまなお悩みを抱えた方がいらっしゃいます。法律の話をできるだけ分かりやすくお伝えし、不安が安心に変わるよう丁寧に対応いたします。